SPYD(SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF)を、元手ゼロから毎月1株ずつ積立しています。

現在運用3年。NISAを活用し、コツコツと資産形成を続けています。

この記事では、SPYDの特徴やメリット・デメリット、実際の運用結果、そして積立の始め方までをまとめました。

運用方法

- 毎月1株SPYDを購入(5000~7000円)

- NISAを利用して毎月自動購入

- 配当が貯まったら追加で購入

SPYDの自動積立は楽天証券のNISA口座でやっています。

NISAを利用することで利益に税金がかからないのでとってもお得!

また、楽天証券だと楽天ポイントで投資することもできるので、お試しで投資をしてみたい人やお得に投資をしたい人はチェックしてみてください!

Contents

SPYDとは?簡単に説明

ざっくり説明すると、アメリカの高配当株をまとめたETFで、少額から始められるのが魅力です。

配当は年4回あり、長期で安定した収入を見込めます。

株価の値上がり益よりも、配当金を重視する人向けの商品になっています。

SPYDの特徴

- 安定した配当金:年に4回配当があり、再投資も可能

- 手軽に購入:1株から買えるため、初期費用が少なくて済む

- 長期での安定性:株価の上下があっても配当が支えになる

SPYDを購入することで、S&P500の配当利回りが高い80社に分散して投資しているのと同じ効果が期待できます。

人気の理由

価格が安く小額から投資できることや、経費率が低いこと、安定した配当を得られることなどから人気がでています。

お楽天証券のETF売買代金ランキングや、NISAの買い付け数ランキングで上位に入り、とても人気が高い商品となっています(2024年11月現在)。

SPYDは2015年10月に設定された比較的新しいETFで、運用期間はおよそ10年程度ですが、楽天証券だけではなくSBI証券やその他の金融機関でも人気の商品となっています。

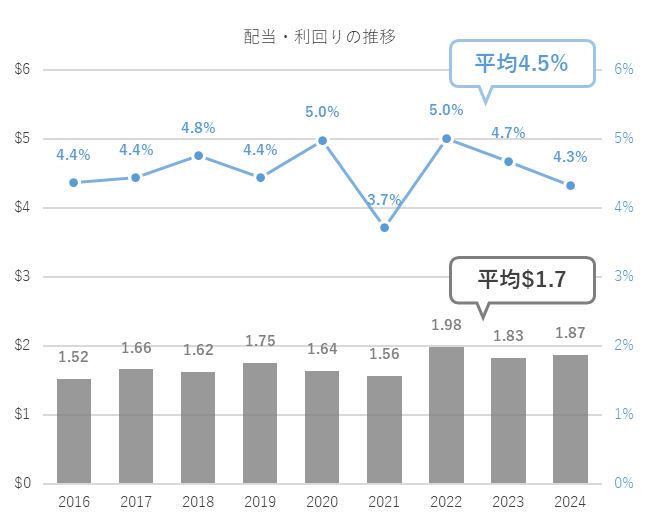

高い配当率

年間1.7ドル、平均4.5%の配当が魅力です。

この10年間の配当を見てみると、大きな成長はないですが、コロナ禍で株価が暴落した時でも安定して配当が受け取れています。この安定性もSPYDの大きな魅力の一つですね。

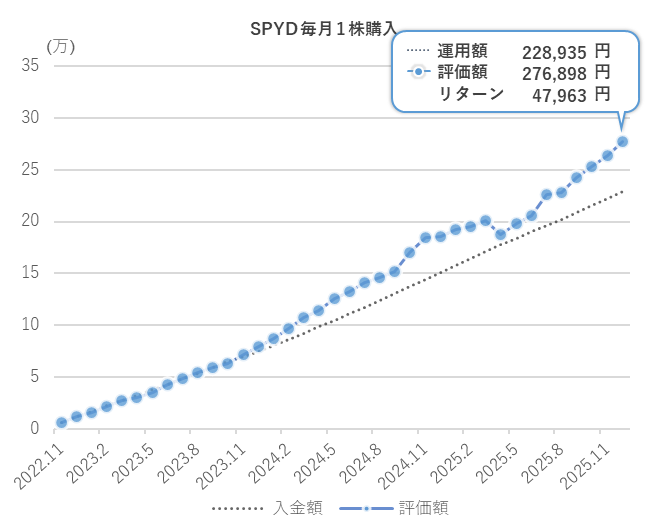

運用実績(2022年11月〜2025年12月)

37ヶ月目もプラスをキープしています。

最初はマイナスが続きましたが、1年後の2023年11月ごろからは安定してプラスに。

保有期間が長くなるほど配当の効果が大きくなり、資産が自然に増えていくのを感じています。これからもコツコツと続けていくつもりです。

運用結果

- 運用期間:38ヶ月(2022年11月~2025年12月)

- 入金計:228,936 円

- 評価額:276,898 円

- リターン:+47,693 円

※節目の運用結果は別記事にまとめています。

→ 1年目の運用結果はこちら

→ 2年目の運用結果はこちら

→ 3年目の運用結果はこちら

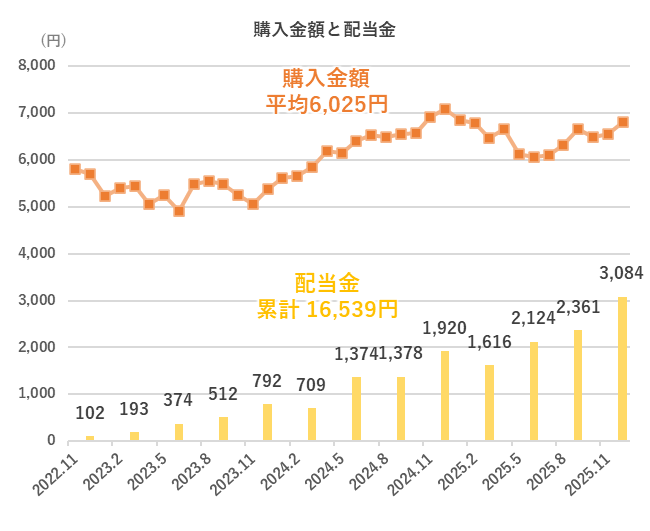

購入履歴と配当

2022年11月から自動購入(定期積立)をはじめて、これまでの購入金額と配当をまとめてみました。

これまでに受け取った配当金は合計で16,539円になりました。

毎月の購入額は平均6,025円で、だいたい5000~7000円の間で推移しています。

1株から始めた米国株投資ですが、コツコツ投資することで、配当収入が増えてきています。

配当金と運用方法

SPYDは3,6,9,12月と年に4回の配当金が支払われます。

支払われた配当金は自動で再投資する仕組みがないので、1株買える額の分配金が貯まったら手動で買い足しています。

2024年12月の分配金で、1株分を購入できる配当金がたまったので1株追加購入にしています!

さらに、9月の配当でも1株購入できる金額がたまったので、10月に追加で購入しました!

シミュレーション

過去5年分のデータを使って毎月1株ずつ積立をした場合のシミュレーションをしてみました。(※将来の結果を保証するものではありません。)

配当が1株分貯まるごとに、追加で購入した場合のシミュレーションです。

-1.png)

5年間毎月1株ずつSPYDを購入した場合、25万円の入金に対して配当を含めた資産は40万円に。

コロナが流行しはじめた2020年3月からはしばらくの間マイナスになりましたが、2023年には約1.6倍まで資産が大きくなっています。

この時からはじめていたらよかった…笑

出典

- 株価→日本経済新聞「SPYD:過去5年の四本値推移」

- 為替→Investing.com「USD/JPY」

- 配当→SBI証券「SPYD:分配金履歴」(※ログインしないとみれません)

SPYDのメリット・デメリット

SPYDは米国の証券市場に上場している配当利回りが多い銘柄で構成されている金融商品になりますが、万能な商品というわけではなくメリットやデメリットがあります。

メリット

SPYDの最大の魅力は、高配当による安定収入です。株価の値動きに左右されにくく、長期で持つほど配当の効果が積み重なります。また、1株から購入できるので、初期費用を抑えて始められます。

SPYDを買うメリット

- 高配当で安定収入

- 少額から始められる

- 運用コストが安い(業界最安水準)

デメリット

一方で、値上がり益は狙いにくく、大きな成長は期待しづらいです。また、景気後退時には配当が減る可能性があり、米国課税もかかります。これらはNISAや外国税額控除を活用することである程度対策できます。

SPYDを買うデメリット

- 値上がり益は狙いにくい

- 景気後退時に減配リスク

- 配当金に米国課税が追加される

購入方法

SBI証券、楽天証券、マネックス証券などで米国ETFの定期自動購入をすることができます。

上記の証券会社では米国株を1株から積立設定することができます(2025年9月現在)。

1株から定期購入を始めたい方は上記の証券会社で口座をひらきましょう。

僕は新NISA開始後、楽天証券でSPYDを運用しています。使いやすさが魅力で、楽天ポイントで投資もできるのでおススメです。

さらにリターンを狙いたい人へ

SPYDのようなコツコツ型投資は「着実に資産を増やしたい人」にぴったりです。

僕はSPYDだけではなく、トラリピやトライオートも併用しています。

併用してる理由は、手間がかからずSPYDの3倍ほどのリターンが得られるからです。

SPYDの安定収入に、自動売買の成長力を組み合わせると、リスクを抑えながら資産運用を加速することできます。

下の表は、それぞれの特徴と年利の目安を比較したものです。

| 投資方法 | リスク | 年利 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| SPYD | 小 | 4〜5% | 安定配当・長期向け |

| トラリピ | 中 | 10〜20% | 為替の値動きを活用 |

| トライオート | 中 | 10〜20% | 為替、ETFを自動売買 |

トラリピもトライオートもSPYDと比べるとリスクが大きくりますが、その分リターンも大きくなります。

最新の運用実績は次の記事で紹介しているのでチェックしてみてください。

→ トラリピの最新の運用実績

→ トライオートの最新の運用実績

運用方法

- トラリピ・トライオートで攻めの投資

- SPYDで安定収入&リスク分散

- 安定+成長の両輪で資産を増やす

まとめ

SPYDの自動積立を約3年続けた感想としては、初期投資費用がない人やリスクを抑えた投資を考えている人にはぴったりの投資だと思います。

SPYDのポイント

- S&P500の採用銘柄の中で配当利回りが高い80社へ投資しているのと同じ効果が期待できる

- 経費率が0.07%で取引コストを抑えられる

- 6000円程度の少額から投資できる

SPYDの積立は、最初に設定さえしてしまえば、あとは自動で購入してくれるので、フルタイムで働く会社員や子育て中でまとまった時間が取れない人にもおススメの投資になります。

上で紹介したトラリピやトライオートもほぼほったらかしで運用できるので、自動売買を組み合わせれば収益性がさらにアップ。

自分に合う方法から始めてみましょう。

.png)